MDD の診断の病因としては、内因性うつ病のような身体的病変でもよい。抑うつ・悲しみをもたらす出来事であってもいいし(抑うつ反応)、無意識の領域に抑圧された心的葛藤でもいい(抑うつ神経症)。これらの基礎に合わせて、それぞれの治療方針を選択する。

内因性うつ病における抑うつ・悲しみは、精神と身体が交錯する領域にあらわれる。生気的抑うつ・生気的悲哀、生気的抑制、悲哀不能、原発性の自殺念慮はいずれも、接する者の想像や共感や感情移入を受けつけない。日常生活で経験する抑うつとは質が違う。

DSMの「喜びの喪失」は、内因性うつ病における気分の無反応・非反応性をあらわす。アンヘドニアともいう。アンヘドニアのなかでも完了行動の喜びの喪失は内因性うつ病に対する感度・特異度とも高く、抗うつ薬の適応をあらわす重要な指標である。

内因性うつ病の診断は治療のためにある。診断と経過・予後の告知、つぎに休息・療養の指示、最後に自殺抑止の契約という一連の手続き自体が良好な転帰をもたらす。

こうして内因性うつ病の診断自体がもつ治療的意義にくわえて、診断に特化した身体的治療と精神療法指針があたえられた。これが内因性うつ病概念の有用性である。

この「内因性」には、「遺伝・体質性が大きく関与している。心理的なきっかけがなく、ひとりでに発症する。発症後の経過は外からの影響を受けない」という含みがある。さらに内因性うつ病には軽症と重症それぞれで異なった意味あいがある。

軽症:外来で治療できる。病識をもつ。主症状は生気的抑うつ、気分の非反応性など。

重症:精神科病院に入院が必要である。病識をもたない。主症状は焦燥・激越、カタトニア、罪業妄想・貧困妄想・心気妄想など。

内因性うつ病は軽症の意味で用いる。神経症性抑うつや抑うつパーソナリティそして適応障害性抑うつなどの「心因性」抑うつと区別するために「内因性」うつ病と呼ぶ。しかし現代では DSM‒5 の「メランコリアの特徴」にしたがって、重症の意味での用法が優勢となってきている。

内因性うつ病概念を用いた臨床経験の積み重ねのすべてがうち棄てられたわけではない。少なからずはMDD に転用されている。しかし内因性うつ病と MDDは診断カテゴリーも指し示す病態も異なる。そのため、内

因性うつ病に対する経過・予後予測と治療方針を、内因性うつ病以外の MDD すなわち、かつての派生型・辺縁群・ニセ物に対しても適用してしまうとミスマッチが起きる。

これが臨床従事者に違和感、患者ら当事者に不信感をもたらす。そのひとつが、「格言『うつ病の人を励ましてはいけない』は有効性を失ったのではないか」という問いである。この格言における「うつ病」は内因性うつ病なので、これを MDD 全般に適用すれば齟齬が発生する。

内因性うつ病と MDD の関係は、肺炎と咳の関係にたとえられる。肺炎にかかれば咳をする。肺炎が治れば咳は止まる。しかし、咳を止めても肺炎は治らない。同じように、内因性うつ病にかかれば MDD の症状を訴える。否定的な発言をしたり意志意欲を失ったりする。内因性うつ病が寛解すれば、すなわち基礎にある身体的病変が治れば、MDD の症状もなくなる。しかし、MDD における否定的な発言をやめさせ意志意欲をとりもどさせようと勇気づけ励ましても無駄である。内因性うつ病の基礎にある身体的病変は治らない。「咳なんかするから肺炎にかかるんだ。咳を我慢しろ」というようなものだ。

MDD の基礎は内因性うつ病のような身体的病変でもいい。抑うつ・悲しみをもたらす出来事であってもいいし、無意識の領域に抑圧された心的葛藤でもいい。これらのあらゆる事態から発生する最終共通路(final common pathway)が MDD である。

昔、内因性うつ病の時代では、出来事から発生する MDD は抑うつ反応、心的葛藤から発生する MDD は抑うつ神経症と呼ばれていた。

身体的原因から発生する内因性うつ病、出来事から発生する MDD は抑うつ反応、心的葛藤から発生するMDD は抑うつ神経症これらを区別して、治療を選択する。その都度手探りするのではなく蓄積されたエビデンスに基づいて判断したい。

内因性うつ病は、重症の躁うつ病と同じように疾患である。症状は身体的病変から発生する。その意味で、肺炎における咳や胃潰瘍における吐き気と同列である。

内因性うつ病における抑うつ・悲しみは、精神と身体が交錯する領域にあらわれる。胸の奥深くに根差した内部の重苦しさ・落ち着きのなさ、すなわち内的な不穏・興奮は、抑うつ・悲しみというよりも苦悶といったほうが近いかもしれない。これが Schneider,K.のいう生気的抑うつ(Vitaldepression)・生気的悲哀(vitale Traurigkeit)である。

生気的症状は運動面にもあらわれる。思考や行動が抑えつけられる。渋滞して前へ進まない。そのため遅くなる。物事が決められない。ちょっとした行動にも多大な労力を要する。これは生気的悲哀における内的な不穏・興奮と表裏一体の体験である。これらを生気的抑制(vitale Hemmung)とも呼ぶ。

これらは内因性の法則すなわち生体固有のリズムに従う。そのあらわれが日内変動である。他の身体症状、睡眠障害や食欲低下をともなってあらわれる。たいていは早朝覚醒したときがもっとも不調であり、昼・夕刻から夜にかけて改善する。寝つきは悪くない。

内因性うつ病における生気的抑うつ・生気的悲哀そして生気的抑制は、外からの慰めや励ましや脅しに反応しない。無反応である。非反応性ともいう。あらゆる感受性が消えてしまう。気分・感情が動かない。揺さぶられない。悲しみの底にあるのではない。悲しめない。これが Schulte, W.のいう悲哀不能(Nichttraurigseinkönnen)である。

無反応・非反応性は経過にもあらわれる。内因性うつ病はいったん始まると持続する。内因性・自律性の経過をとる。喜ばしい出来事が回復をもたらしたりしない。期間は数ヵ月から年余に及ぶ。しかし最終的には治る。いったん回復の途に入れば、悲しい出来事によって逆戻りしたりもしない。ただ経過を通じて再発・反復が多い。

内因性うつ病では、疾患によってもたらされる苦痛や能力障害そして社会的不利益などのせいで、現世から逃げたくなる。死にたくなる。この心理は、がんなど他の慢性疾患にも通じる。この自殺念慮には感情移入の余地がある。ただしこれだけではない。内因性うつ病には、身体的病変からじかに発生するとしかいいようのない原発性の自殺念慮がある。肺炎の人が咳をし、胃潰瘍の人が吐き気を催すように、内因性うつ病の人は自殺へ向かう。

生気的抑うつ・生気的悲哀、生気的抑制、悲哀不能、原発性の自殺念慮はいずれも、接する者の想像や共感や感情移入を受けつけない。日常生活で経験する抑うつとは質が違う。Hamilton, M.は「患者の気分と正常な経験は違う。自覚的で聡明な患者ならば気づいている。しかしその違いは比喩でしか語れない」、Schulte は「周囲の健康な人々にいくらかでも自分を理解してもらいたい。そんなときに患者がとりうる方法は、『悲しい』という手近な比喩を用いるしかないだろう」という。

内因性うつ病は重症、そういう印象を与えるかもしれない。たしかに本人の体験は深刻である。しかし外見は必ずしも重症との印象を与えない。自殺に注意をはらえば、ほとんどは外来で治療可能な軽症うつ病である。

外来には日常生活上のストレスに関連した精神・身体症状を訴える患者がたくさん訪れる。この種々雑多な集合は、かつては神経衰弱、ヒステリー、ノイローゼと呼ばれた。現在なら MDD である。このなかに埋もれている内因性うつ病を取りだす能力、これこそが、精神科医の存在意義のひとつだった。そういう時代が確かにあった。

MDD の診断基準は、誰もが日常生活で経験する抑うつをテンプレートとしている。重症の躁うつ病をテンプレートとした内因性うつ病とは逆方向からのアプローチである。

ただし MDD の診断基準には、内因性うつ病の症状論の痕跡がある。診断基準 A2 の「興味または喜びの著しい減退」である。DSM‒IIIでは「興味または喜びの喪失」だった。「喜びの喪失」は、内因性うつ病における気分の無反応・非反応性をあらわす。またの名をアンヘドニア(anhedonia)という。Klein, D. F.によれば、この症状は抗うつ薬の適応をもっともよくあらわす指標である。Kleinはさらに、アンヘドニアを欲求行動の喜び(appetitive pleasure)の喪失と完了行動の喜び(consummatory pleasure)の喪失の 2 段階に分けた。欲求行動の喜びの喪失が「興味の喪失」、完了行動の喜びの喪失が「喜びの喪失」に相当する。欲求行動の喜びは「狩猟の喜び」すなわち獲物を追ったり楽しい物事を計画したりする喜びである。完了行動の喜びは狩猟の喜びに続く「祝宴の喜び」であり、飲食や性交など生物学的欲求の満足と直接関係した喜びである。

欲求行動の喜びの喪失は、内因性うつ病に対する感度が高くても特異度が低い。抑うつ反応でも抑うつ神経症でもあらわれる。完了行動の喜びの喪失が内因性抑うつに対する感度・特異度とも高く、抗うつ薬の適応をあらわす重要な指標である。

もし診断基準 A2 を「喜びと悲しみの喪失」まで狭めれば、それは悲哀不能とほぼ等価である。内因性うつ病を診断できる。しかし実際の診断基準は「喜びと悲しみの喪失」→「喜びの喪失」→「興味あるいは喜びの喪失」→「興味あるいは喜びの著しい減退」というように広げられた。さらに A2 は A1「抑うつ気分」との OR 条件である。あってもなくてもよい。MDD は、基礎にある身体的病変、出来事、無意識の領域に抑圧された心的葛藤などに関する情報を一切もっていない。DSM−IIIが理論に基づかない atheoretical と標榜したゆえんである。それでも DSM‒IVまでは生物心理社会biopsychosocial モデルに配慮した 5 軸評価があったが、

DSM−5 はそれもうち棄てた。また、MDD の診断が身体的病変の有無にかかわらない以上、生物学的マーカーの開発は無意味である。結果として MDD の治療方針は、その都度その都度の担当医のさじ加減と患者の希望に委ねられる。

内因性うつ病の診断は治療のためにある。まず診断によって、患者の苦痛を治療可能な症状と関連づけ、経過・予後を告知する。つぎに休息・療養を指示し、最後に自殺の抑止を契約する。この一連の手続き自体が良好な転帰をもたらす。空腹の苦しみは放置されると耐えられなくても、すみやかに食事を提供する方針とその時刻を明確に伝えられれば耐えられる。内因性うつ病に苦しむ患者には、数週間から数ヵ月間をしのげば回復する見通しと、それまでの治療方針が明確に伝えられなければならない。先に述べたように、内因性うつ病における体験は、接する者の想像や共感や感情移入を受けつけない。この精神病理学的事実こそが治療の鍵である。Schulte は「患者の状態が感情移入できるという断言は押しつけがましい。それよりも黙って了解不能性を認めてもらうほうが、患者はよりよく『了解』され受容されたと思うだろう」という。患者はすでに体験の異質性に圧倒され、戸惑い、途方に暮れている。それならば、その異質性をくみとって「わからない」と伝えたほうが、患者には「わかってもらえた」と思ってもらえる。一見パラドキシカルだが、高い次元からとらえれば首尾一貫している。この「了解不能性の了解」が内因性うつ病治療の第一歩である。

1病気であったことを医師が確認すること、

2できるだけ速く、かつできるだけの休息生活に入らせること、

3予想される治癒の時点をはっきりと述べること、

4少なくとも治療中、自殺を絶対にしないことを誓約させること、

5治療終了まで人生にかかわる大問題についてはその決定をすべて延期させること、

6治療中病状に一進一退のあることをくりかえし指摘すること、

7服薬の重要性ならびに服薬によって生じる自律神経系の随伴症状をあらかじめ指摘しておく。

『しっかりしなさい、元気を出せ』などと患者を激励することは、患者の自責感、絶望感を強めるので禁物である。

笠原「うつ病の精神療法を論じるにあたって意外に大切なのは『診断』の問題だと私は思う」。

大熊「正確な診断を行なうこと、たとえば内因性うつ病と神経症性うつ病の鑑別」。小精神療法の適用範囲は、笠原・木村分類でいう第I型(性格反応型うつ病)と第II型(循環型うつ病)とくに第I型、すなわち内因性うつ病の病相期・急性期である。

病因論を考察し、個々の患者の抑うつ状態が生物学的基盤による部分が大きいのか、心理的・社会的に理解可能な心理反応として捉えることが可能なのかを十分に検討すべきである。

-----

内因性うつ病を念頭に置くことは有益なのか、無益なのか。有害なのか、無害なのか。

内因性うつ病と心因性うつ病を明確に鑑別しない場合に、治療成績に違いが出るか。

内因性うつ病と考えるとして、双極性障害のうつ状態なのか、単極性うつ病のうつ状態なのか、どの程度気にすべきなのか。人生での初発のうつ状態であるというとき、家族歴、性格特徴、発病状況、その他を考慮して判断するが、その場合、自分の判断が正しかったかどうか、どのように検証したらよいのか。剖検で正解が出るわけではない。あと50年くらい人生を追いかけて、経過を分析すれば診断できそうだけれども、そんなことは役に立たない。

それならば、内因性うつ病なのに心因性うつ病と診断してしまい、抗うつ薬を使わずカウンセリングで対処したとして、それがどのくらい無益有害になるだろうか。内因性うつ病と心因性うつ病を厳密に鑑別しないで、どちらの可能性も考えて、抗うつ薬を使い、しかもカウンセリングを行うという方針でも、最良ではないとしても、最悪ではないのではないか。

内因性うつ病なのに抗うつ剤を使わないのが一番よくない。内因性うつ病の場合に精神療法が無駄だとは思わない。内因性うつ病を発症したということは大きな心因となり、何かの反応は起きていると思う。

心因性うつ病の場合に抗うつ剤を使ったとしたら、そんなに良くないことだろうか。もちろん、心因性うつ病には精神療法という公式は正しいと思う。しかし実際には、心因性と思うが、内因性を捨てきれないという場合もある。その場合の正しい行動として、抗うつ剤と精神療法を並行して行うことはそんなに悪いことではないように思う。もちろん、医療経済的に言えば、内因性の時に精神療法はいらないのかもしれないし、心因性の時に抗うつ剤はいらないのかもしれない。しかしすべての治療者が鑑別が得意なわけではない。

それは役に立ちますか、と考えて、役に立たないだろうと考えたのがDSMを作った人たちだ。一応、うっすらと尊重していることは分かるようにするが、実証できないものは採用しない。精神分析的な神経症についてはもっと厳格だ。

内因性うつ病は生物学的な疾病だというのだが、そういっているのは、精神科医の中でも思弁的な人たちだ。精神分析と同じくらい思弁的である。では実験しましょうとか、追試で研究してみましょうとか、エビデンスレベルがどうだとか、なかなか進まない。

実際に生物学的探究をしている人たちは、DNAだとかモノアミン、レセプター、神経回路などに熱中している。生物学の人たちこそ、生物学的なうつ病である内因性うつ病を尊重するはずと思うが、どうもそんな風潮はない。

DSM方式で治療したとして、そんなに悪い治療になるものだろうか?区別はあいまいだけれども、一応、万が一のことも考えて、一番慎重な治療を選択し、なるべく抗うつ剤を長期間使い、カウンセリングと言わないまでも、診察の中で休養を勧めたり、生活習慣について助言したり、仕事の仕方について相談に乗り、夫婦関係について相談に乗り、職場復帰について相談し、職場との調整を行い、などなど、そのようなことは内因性でも心因性でも有効で必要だろうと思う。

心因性うつ病その他、内因性うつ病でないケースで抗うつ剤を使うことが、薬剤メーカーを儲けさせてしまうとの話はあるだろうけれども、治療者もそのあたりは注意しながら使っていると思う。

鑑別が不十分でソフトバイポーラーの人に抗うつ剤を投与して躁転を招くことはあるだろう。なるべくそうならないように注意するが、数多くなれば、そういうこともある。いろいろな議論を踏まえて気分安定薬をどう使うか考えるが、確実に鑑別できるとも思わない。議論そのものに完全な決着がついているわけでもない。たとえば病態そのものが、最初は単極性うつ病と診断できるものだったとして、後に身体メカニズムとして双極性に変化することなども考えたって悪くない。まあ、途方もない話だけれども。いろんなことが起こる可能性があることを考えておかなければならない。

-----

それはそうとして、病前性格として執着気質やメランコリー型を考え、執着気質はどちらかと言えば双極性障害に近く、メランコリー型はどちらかと言えば単極性内因性うつ病に近いとか、そのあたりは私のMAD理論できれいに説明できるように思う。

執着気質はM(大)A(大)Dのタイプで、最初に熱中が生じ、Mがダウン、次にAがダウン、Dが残るとうつ状態になる。Aがダウンしつつある場面ではメランコリー型と似たことになる。

メランコリー型はM(小)A(大)Dのタイプで、強迫症的状態でAがダウンして、うつ状態になる。

このあたりの事情は次のような引用がよくあてはまる。

下田(1948,1950)は執着性格が発病過程にもたらす影響を論じた。はじめ1.過労事情(誘因)、つぎに2.神経衰弱反応(睡眠障害,疲労性亢進)、そのあと、正常人では情緒興奮性減退と活動欲消失が起こっておのずから休養状態に入るが、執着性格者は体質的な感情興奮性の異常によって、3.疲労に抵抗して活動を続け、ますます過労におちいり、この疲労の頂点において多くはかなり突然に、4.発揚症候群または抑うつ症候群を発する。

-----

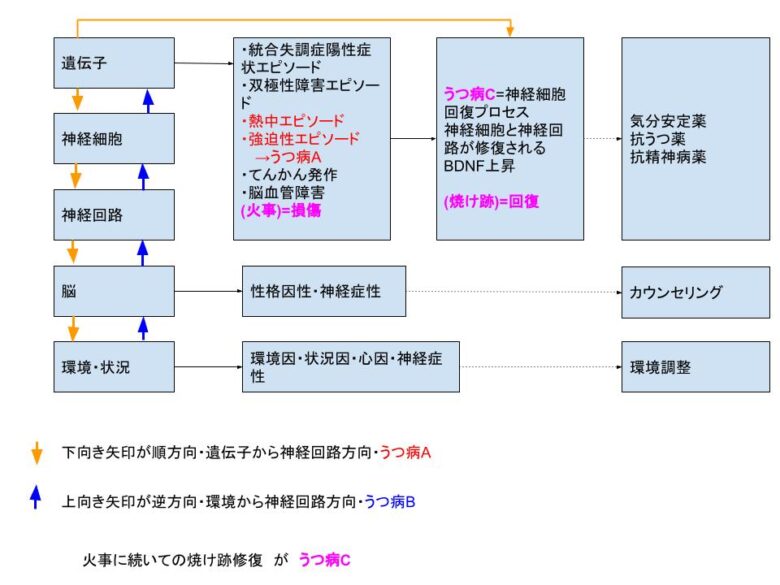

こちらの図でいえば、うつ病Aで、熱中エピソードがM(大)ADのタイプで、強迫性エピソードがMA(大)Dのタイプである。

うつ病Aとうつ病Cに対して、抗うつ薬と通電療法が効く。この二つが内因性成分である。AとCの関係をもっと整理して図にしたいがまとまっていない。

通電療法は、抗うつ剤に比較して、一度修復しかけた神経回路を再度『火事』にして、一度ゼロに戻して、回路を作り直すのではないかと思う。だから、抗うつ剤よりも効くと考えられる。もちろん、修復プロセスが順調に進んでいれば、通電療法は必要ない。

うつ病Bのタイプでは精神療法を選択すべきだと思う。しかし性格因性うつ病や性格障害では、簡単に、あるいは確実に精神療法の効果が期待できるわけでもない。

AタイプもBタイプも要素としてあるというのは、図のように、下向きと上向きが神経回路レベルで出会うからだろう。

心因反応ではじまったものが内因性うつ病に移行する話など出てくるのだが、心因情報が感覚器から神経回路に向かうのが心因であって、それが遺伝子から神経回路に向かって流れてくる内因性情報と神経回路レベルでぶつかる。そのあと、内因性成分が優勢だと内因性うつ病の流れで、自発的に進行することになる。

心因と内因を分けてもいいが、両方必要なのだろうと考えられる。割合は様々なのだろう。